ブログ News

誤嚥性肺炎の予防(1)

~口腔ケアって大切です~

前回、誤嚥性肺炎が身近に起こる、ということをお伝えいたしました。これから数回、その予防についてお伝えしていきたいと思います。

「誤嚥」はお口から摂りこんだものが、入ってはいけない気道に流入することによって起こります。つまりは、その通り道をまずキレイにしておくことが大切ですね。

通り道の中で日常的にキレイにできる場所、そうです、お口の中のケアも大切なのです。

今回は口腔ケアの重要性について簡単にお伝えしたいと思います。

「食べたら磨く」が基本。食べかすが残っていることで細菌が繁殖してしまいます。

歯ブラシでのブラッシングをお勧めしますが、どうしても時間のない時にはブクブクうがいだけでも行ってくださいね。

一日の口腔ケアの中でも最も念入りに行っていただきたいのが就寝前の歯磨きです。

就寝中は唾液の分泌量が減少。よって唾液による自浄作用(自然に汚れを除去していくこと)が弱まります。虫歯の原因となるミュータンス菌は24時間の中で就寝中にもっとも増殖していくというデータもあります。

できるだけ口腔内を清潔にしてから就寝することが大切ですね!

しっかり歯磨きをして眠った翌朝、朝食前には軽くお口をゆすぐことも良いかと思います。

数時間お口を動かしていなかったお口の中は、細菌がちょっと増えていることでしょう。また、食べることの準備体操としても、ブクブクうがいをしてみてください。

お口をキレイに保って、虫歯も誤嚥性肺炎も予防していきましょう!

誤嚥ってなに??

日本人の死因7位は誤嚥性肺炎

年間4万人が誤嚥性肺炎で亡くなっている 2020年4月、私の大好きなドラマに出演されていた志賀廣太郎さんが71歳という若さでお亡くなりになりました。71歳、お若いですね。脳梗塞の既往があり、右麻痺、失語症があったとのことです。想像するに、口周りや頸部の動きも低下していたことにより、嚥下(えんげ)、つまり飲みこみがうまくいかなくなっていたのでしょう。誤嚥とは、本来ならば食道へ流れ込むはずの食べ物や水分、唾液が、なんらかの原因により気道へ流れ込むことを指します。志賀さんのように、ご病気があればそうなることも想像しやすいと思いますが、病気がなくとも誤嚥はしやすくなります。年齢を経ていくと筋力が落ちてきますよね。お子さんの運動会で昔と同じように走れない自分にガッカリ(笑)。おちる筋力は足や体幹だけではありません。「ごくん」の時にのどをもち上げる頸部の筋力も落ちています。姿勢も変化しています。誤嚥のリスクは年齢とともに上がっています。誤嚥予防の対策について、また後日お伝えしたいと思います。誤嚥に「ご縁」がないよう、できるだけ予防してまいりましょう!お後がよろしいようで・・・。(寒っ)

11月8日 皆既月食

「月食」は太陽・地球・月がこの順に一直線に並び、月が地球の影に入ることで欠けたり、暗くなったりして見える現象です。今回は昨年に続いて月が全て地球の影に入る『皆既月食』がみられました。

年末年始休業期間のお知らせ

深秋の候、皆様におきましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は一方ならぬご愛顧うを賜り誠にありがとうございます。

食物繊維が豊富な食品を意識的に取ることで便秘を改善する?!

皆さんは、お通じは定期的にありますか?『便秘』の定義として、「3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態」を言います。当てはまる方も中にはいるかと思います。

首のまわりの筋肉をほぐすことで『副交感神経』の働きをアップさせる?!

首の筋肉がこると血流が悪くなり迷走神経や星状神経節の働きが低下

鏡に向かい笑顔を作ることで副交感神経の働きを活性化!免疫力が高まる?!

笑顔には、ストレスを解消し免疫力を高める力が秘められている♡

季節の変わり目は『寒暖差疲労』に注意?!

寒暖差疲労とは、気温差が7℃以上の場合に起こりやすくなるもので、体温を調節する自律神経が過剰に働いてしまい、全身倦怠感、冷え性、頭痛、首こり、肩こり、胃腸障害、イライラ、不安、アレルギー(鼻炎症状)などの様々な症状が出てしまう、「気象病」の1つです。

寒い時期の健康管理〜血圧について〜

今年は、残暑が長かったせいか、急に寒くなった感じがします。これから日に日に寒さが増してきますが、この時期、血圧が高めの人は注意が必要です。

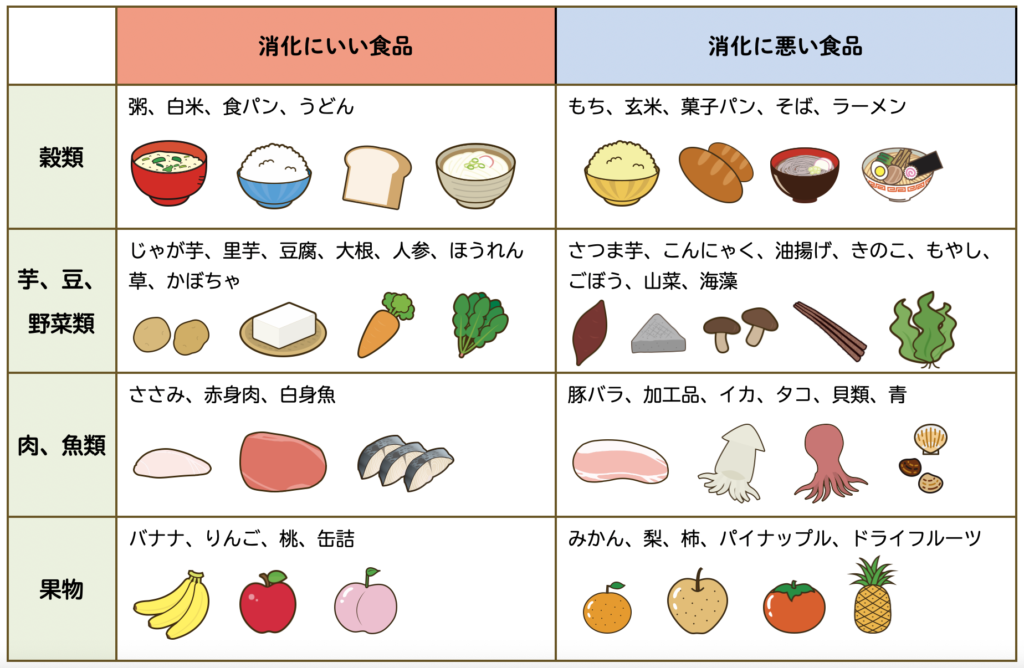

暑さ・寒さでも自律神経のバランスは変動!四季の変化に応じて食事の取り方も変えよう!

自律神経というと、日内変化に目が行きがちですが、一年の動きで言うと、季節によってもバランスが大きく変動しています!

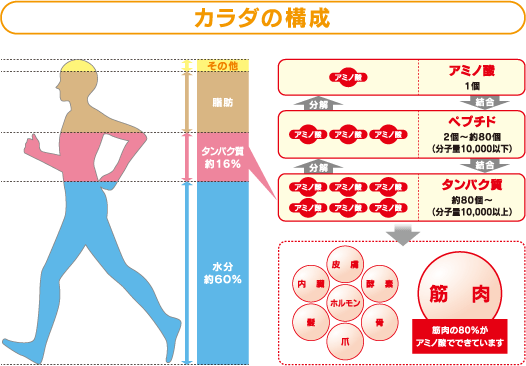

タンパク質不足になっていませんか?

タンパク質とは、筋肉や骨、臓器から髪の毛や爪にいたるまであらゆる体づくりに使われる栄養素で、炭水化物・脂質と並ぶ三大栄養素のひとつです。

秋は、『秋バテ』に注意?!

夏バテという単語は聞いたことがあるかと思いますが、『秋バテ』と呼ばれる症状もあるのをご存知でしょうか。秋バテにならずに、体調を整えて秋を楽しみましょう。